カリンズ森林のエコツーリズム計画

〜熱帯林の保護と地域経済活性化の両立を目指して〜

カリンズ森林は、ウガンダ共和国森林省が管轄する森林保護区(日本の国有林にあたる)である。かつてはウガンダ西部を南北に貫いて走っていた熱帯雨林も、伐採のためにそのほとんどが消失し、このカリンズ森林保護区と隣接するマラマガンボ国立公園をあわせた森林が、現存する最大の森林ブロックとなっている。

森林保護区は、森林資源を適切に管理しつつ利用することを目的とした地域である。このカリンズ森林でも、とくに南部で過去に大規模な伐採が行われた。また現在は、コンベ製材所と呼ばれる伐採会社が、銅鉱山の坑道の柱に用いるパリナリという樹種のみを目的とした選択的伐採を北部で行っているが、親会社の銅鉱山自体が業績不振で操業を止めているため、伐採は小規模にとどまっている。このような背景で、とくに森林の保存状態のよいカリンズ森林北部には、チンパンジーをはじめとする6種類の昼行性霊長類、カモシカ類、イノシシなどが高密度で生息している。

カリンズ森林周辺に住むアンコーレ族の人々は、バナナを中心とした農耕とともに、彼らの部族名から名付けられたアンコーレ種の牛を飼い、肉や牛乳を常食としている。そのため、動物性タンパク質は十分にとれており、野生動物を食用とするアフリカ熱帯雨林の他の地域のように、森林の野生動物からタンパク質を取る必要がほとんどない。実際彼らは、とくに美味とされるカモシカやイノシシ以外は狩猟の対象とせず、霊長類に至っては「犬も食わない」と言って決して口にしようとしない。

このような食物タブーのため、カリンズ森林では、人間がたくさん森の中を歩いているのに、サルたちがほとんど人間を怖れない。

国際空港から車で5時間も走れば人に慣れた野生のチンパンジーを見られるというこの特異な状況を生かして、まず京都大学の加納隆至が1991年に予備調査を行い、1992年には、橋本千絵がチンパンジーの生息密度を中心とする本格的な研究を行った。その後一時中断するが、1997年からは、カリンズ森林を永続的な調査地とすべく、橋本に明治学院大学の古市剛史、京都大学の田代靖子をともなって、長期継続調査を開始した。その後も京都大学の五百部裕が参加し、また研究者の不在中は地元の調査アシスタントが基礎的データの収集を続け、今日に至っている。

その間、チンパンジーの作るベッドの数によるチンパンジーの植生利用の季節変化の研究や、チンパンジーのグループサイズを決める要因に関する研究、森林の植生タイプとそこに住む動物数の関係についての研究など、熱帯雨林の生態系を明らかにするさまざまな研究がなされ、学会誌などで報告されてきた。

調査を再開して2年後の1999年、調査地の中央部にあたる第29林班で、期限付きの伐採権を複数の地元業者に売り渡す形での伐採が始まった。この伐採は、胸高直径50センチ以上(一部の木に関しては40cm以上)の大きな木だけを選択的に伐採するもので、森林省が事前に調べてナンバーをふった木だけを伐ることができる。もともと木材利用を目指した森林保護区で研究をはじめたときからこのような選択的伐採が起こることは予想しており、当初私たちはこの伐採を静観していた。

ところが、伐採の影響は、予想以上に大きかった。伐採対象となる木は限られているものの、その木を倒すためや、その後の製材作業のためにまわりの小さな木も切り倒され、ほとんど裸地となってしまうところもあった。また、400人以上もの森林作業者が森林内にキャンプを設営して生活したため、生活の場は森林の再生がほとんど不可能となるほど踏み固められ、また生活のために用いる炭焼きのあとは、土が焼けて草も生えない状態になった。

森林省は当初、この選択的伐採を、森林の回復を待って50年周期で繰り返すという利用計画を立てていた。ところがこの現状を視察していた森林省幹部は伐採の影響の大きさに驚き、とりあえず伐採を一時中断させて計画の再検討を行うことになった。伐採前チンパンジーがよく観察されていた第29林班では、チンパンジーはほとんど見られなくなり、動物相への重大な影響が懸念された。

この状況を憂慮した私たちは、森林省の地元責任者であるモーゼス氏と意見交換を始めた。そこで私たちが知ったのは、約4平方キロの林班ひとつを伐採して森林省が得られる利益が、わずか55万円程度にすぎないということだった。当初森林省は、このような伐採を北部に残る10ほどの林班で繰り返す予定で、すでに第34林班でも測量を開始していたが、向こう10数年かけてこれらの伐採をすべて実行しても、得られる収入は500万円ほどでしかない。しかもその10数年が終われば、森林が回復するまでの長い間、何の収入も得られない。

まず思いつくのは、森林トラスト運動などで募金を集め、この地帯の伐採権を買い取ってしまって森を守るという方法である。しかしそれでは、伐採作業員として働く地元の人々の収入を断つことになる。そもそも地元の経済活動を封印するような形での自然保護は、特に人の住まない未開地でもない限り、実現は難しい。そこで私たちは、この地域を観光資源として利用するエコツーリズム計画をつくり、年間50万円以上の収入が得られるのであれば、森林の利用を伐採からエコツーリズムに変更することが可能かとの打診をおこなった。これに対して地元森林省は、ふたつ返事でその計画に同意し、エコツーリズムの本格的立案を私たちに依頼した。

エコツーリズムとは、観光という手段を用いて森林や動物などの自然を保護していく方法で、現在アフリカなどでは広く採用されている手法である。観光と同時に自然教育の活動にも力を入れ、また、ガイドとしての雇用や地域の産物の販売などで、地元経済の活性化も追求する。

エコツーリズム導入の場として、カリンズ森林は大きな可能性を秘めている。まず第一は、チンパンジーをはじめとする、人慣れした霊長類が高密度で生活する熱帯林という環境である。

第二は、アクセスの良さである。首都カンパラから車で5時間、一日5便以上の路線バスも走る幹線沿いにあるこのカリンズ森林は、アフリカでも珍しくアクセスのよい森林観光地になる。しかもカリンズ森林は、カンパラからウガンダ最大の国立公園であるクイーン・エリザベス国立公園に向かう途中にあり、草原地帯の観光を楽しむ観光客が行き帰りに気軽に立ち寄れる場所にある。このような立地を生かせば、大規模なホテルなどを建設しなくても、日帰り、あるいはテントや山小屋を利用した短期滞在の観光客を集めることができる。

第三は、カリンズ森林が、現在アクティブな霊長類の研究地であることである。我々の研究チームはここ3,4年の間に10本以上の学術論文を発表し、高い評価を得ている。この研究地であるという特徴を生かして、「研究参画型のツーリズム(スタディツアー)」という新しいタイプのツーリズムを含んでいる。

カリンズ森林のエコツーリズム計画では、以下のように、「長期滞在型(スタディツアー)」と「短期訪問型」の2本立てのツーリズムを提供している。

また、森の生態を守るためには、現在ある環境を保護するだけでなく、次世代をになう、地元の子どもたちを対象とした環境教育活動も積極的に行っている。

短期訪問型

1.チンパンジートラッキング

2.フォレストウォーク

3.コミュニティツアー

| 1.チンパンジートラッキング | |

| カリンズ森林保護区北東部をホームレンジとするSグループのチンパンジーを対象に、森林局ツアーガイドと一緒に、チンパンジーを観察する。 |

| ○フォーレスト・ウォーク | |

| キシュンジュ・ヒル近くの美しい森を歩く、約2時間の森林散歩コース |  |

| ○コミュニティツアー | |

カリンズ森林に隣接する村を訪れ、村人と一緒にウガンダの伝統料理マトケを一緒に調理し、食べる。アフリカを旅行してもなかなか現地の村人とふれあうことがないが、このコースの散歩で、直に地元の人々の生活の様子を知ることができる。 |

|

長期滞在型プログラム

○スタディツアー

1週間カリンズ森林に滞在し、実際に研究者が調査をするのに同行し、チンパンジーやサルを追跡し、データをとるなど研究を体験する。また、研究者が、状況に応じて、森やチンパンジーの生態などについてレクチャーをする。夕方には、その日とったデータをもとに、観察のとりまとめを行う。また、1日、村を訪問して、村人と一緒にウガンダの伝統料理マトケを一緒に調理する。村人との交流を通して、カリンズ近隣の村人の生活をしることができる。

森の生態を深く理解し、また地元の人間の生活を知ることによって、人とチンパンジーの共存を目指すカリンズ森林エコツーリズム計画を理解してもらう。

1.地元の子どもを対象とした環境教育活動

2.ウガンダの大学との共同研究

○地元の子どもたちを対象とした環境教育活動

森の生態を守るためには、エコツーリズムによって地元に利益をもたらすことや、法整備によって、違法な伐採や狩猟を規制するだけでは、十分でない。次世代を担う子どもたちを対象とした、環境教育活動を行うことによって、子どもたちに視野の広い知識を身につけてもらい、将来的には、自分たちで自分たちの森を守っていくようになることが理想である。

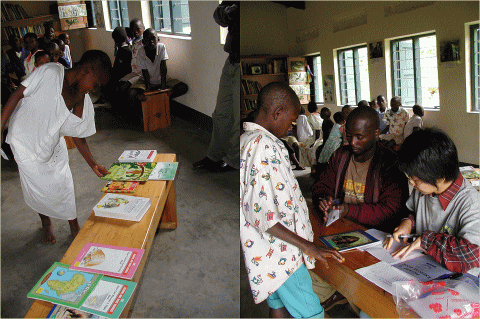

私たちは、カリンズ森林環境教育センターを建設し、地元の子どもたちを対象とした環境教育活動を行っている。

カリンズ環境教育センター

| 月例講演 |

カリンズ森林で調査を行っている研究者が、子どもを対象とした講演を行っている。  |

| サンデースクール |

毎週日曜日、地元の子どもたちに自然などに関する図書を貸し出したり、短いビデオを見せたりしている。 |

| 訪問講演 |

環境教育センターに来られない地域の子どもたちを対象に、訪問講演を行っている。 |

ウガンダの大学(マケレレ大学、バララ大学)との共同研究を行っている。